Le rôle des pensées dans l'expérience de la douleur

Ou comment la petite voix dans notre tête nous fait plus de mal que ce que l'on imagine

Hugo est pris de douleurs chroniques depuis bientôt 5 ans. Quand il se réveille après ses courtes nuits, les pensées de la veille et de l'avant-veille refont surface : “Encore une journée où je ne vais rien faire”, se dit-il. “Puis tous les jours c'est vraiment la même rengaine, je suis vraiment un bon à rien à avoir mal comme ça”. Il a un premier rendez-vous aujourd'hui avec une psychologue, à qui il exprime les pensées qui le traversent au réveil. Dans le but de pouvoir se réapproprier son vécu douloureux, sa thérapeute lui explique comment ses pensées impactent son expérience de la douleur.

Les différents types de pensées

Ce que l’on nomme pensée correspond simplement à la “petite voix dans notre tête”. Elle exprime des idées, généralement par des mots ou des phrases. Il existe des types différents de pensées, mais nous verrons cela à une autre occasion. Pour le moment, il y en a deux qui nous intéressent, car ce sont celles qui ont été démontrés par les recherches en psychologie comme influençant notre perception de la douleur :

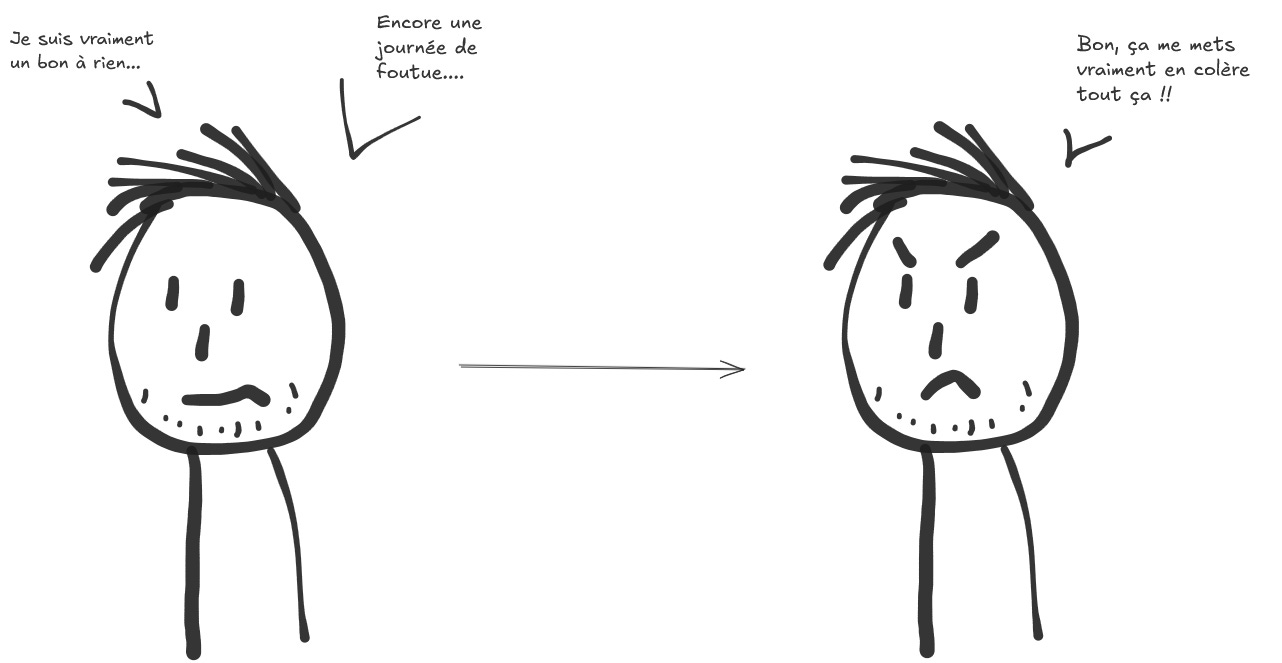

Les pensées dites “automatiques” [1, 2] : Ce sont les jugements rapides, spontanés et souvent négatifs qui surgissent face à une situation. C'est par exemple le cas de la phrase : « encore une journée où je ne vais rien faire » qui a été exprimée par Hugo lors de son réveil en douleur.

Les croyances profondes [3] : Ce sont des schémas de pensée durables et ancrés au fond de nous, qui correspondent généralement au discours qui s'est forgé au décours de nos expériences de vie ou de l'éducation que nous avons reçue. C’est le cas de la pensée “je suis un bon à rien” qu’a également exprimé Hugo ce matin-là.

Les émotions et les comportements qui en découlent

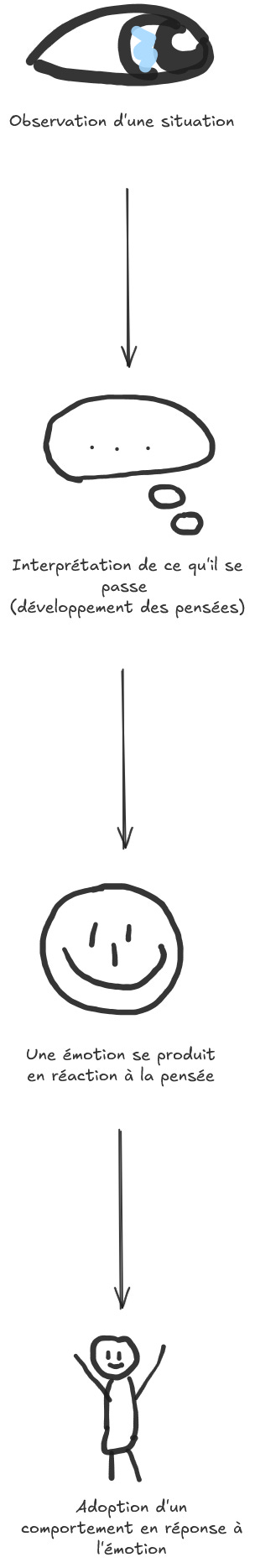

Les pensées se déclenchent en réaction à une situation, ici, la douleur. Mais ce n’est pas tout ce qui se passe.

Les émotions qui sont associées à ces pensées (peur, frustration, tristesse) amplifient elles aussi les signaux de douleur dans le cerveau [4], ce qui contribue à limiter les comportements qui sont constructifs ou qui ont du sens pour nous (comme par exemple faire une activité agréable ou d'aller rechercher du soutien).

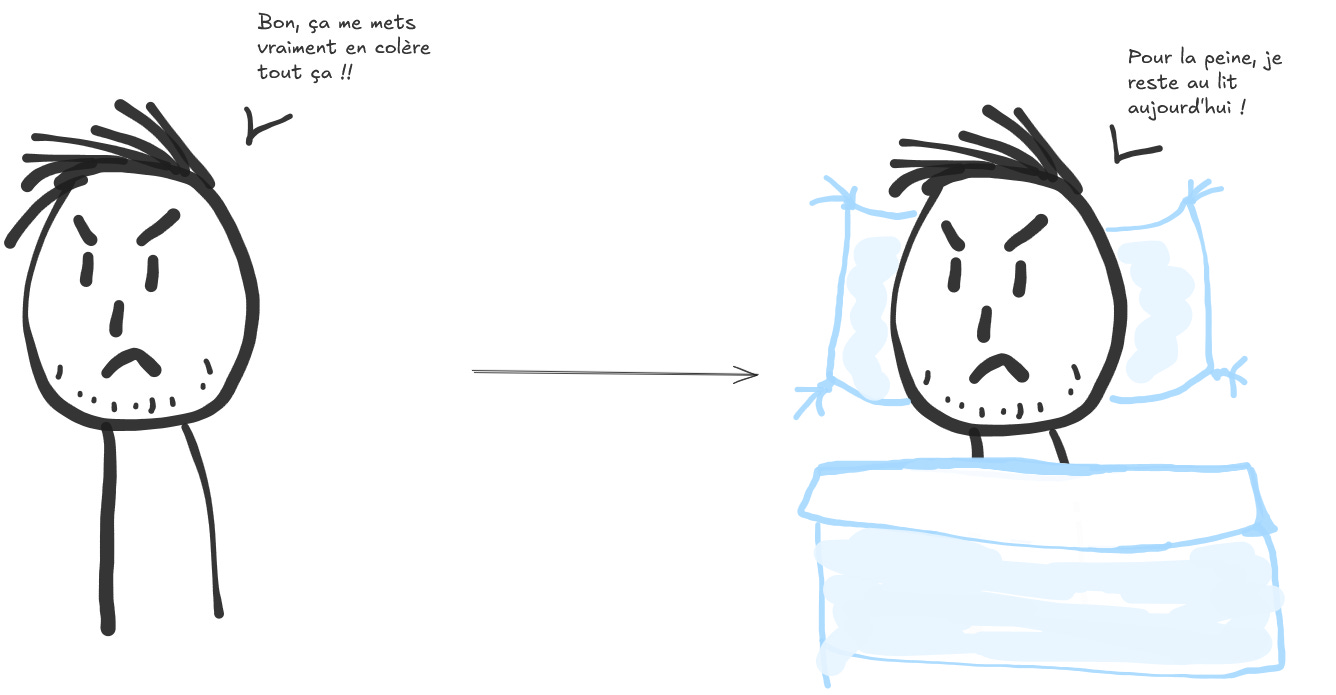

C’est ainsi qu’Hugo, qui se réveille avec des pensées désagréables, se met à ressentir de la colère, puis met en place un comportement qui va renforcer ses douleurs. En effet, rester au lit, et d’autant plus en étant fâché, ne va pas l’aider à mieux vivre avec sa douleur. Nous pouvons d’ailleurs imaginer la suite : en restant dans son lit, Hugo pense de plus en plus à l’idée qu’il est un bon à rien, ce qui va le rendre encore plus en colère, et renforcer le fait de rester au lit comme réponse inadaptée à tout cela.

Que faire de tout cela ?

Nous nous sommes appuyés ici sur cet exemple car pour le cas précis d’Hugo, il lui a été recommandé de ne pas rester au lit par les professionnels de santé qui le suivent. En effet, au vu des douleurs qu’il présente, il a été informé qu’il était mieux pour lui de favoriser une activité physique douce et adaptée.

Cet exemple s’applique donc pour tout type de comportement qui favorise l’apparition ou le maintien du vécu douloureux, quel qu’il soit. Et tout cela fait suite à des pensées désagréables, qui nous apparaissent sans que nous ne demandons rien ! C’est ainsi que nous nous retrouvons dans des cercles vicieux, qu’il est pourtant tout à fait possible de briser.

Ainsi, pas de panique si nous nous reconnaissons dans la situation d’Hugo ! Nous verrons en détail dans un prochain article ce que l’on nomme la restructuration cognitive. Le petit spoiler pour les curieux : cela consiste à susciter un troisième type de pensée, qui est la pensée alternative, qui nous aide à prendre du recul et à reprendre du contrôle sur la douleur.

Allez Hugo, prends soin de toi, on creuse tout ça ensemble la prochaine fois !

Pour aller plus loin : [1] Gil KM, Williams DA, Keefe FJ, Beckham JC. The relationship of negative thoughts to pain and psychological distress. Behav Ther. 1990;21(3):349-62. DOI: 10.1016/S0005-7894(05)80336-3 [2] Cano-García F, Rodríguez-Franco L, Blanco-Picabia A, Sánchez-Blanco J, Cobos-Romana R. Automatic negative thoughts and pain intensity in patients with chronic pain: the mediating role of catastrophization. MPJ. 2021 / DOI: 1020986/mpj20211006/2021 [3] Forman MA, Tosi D, Rudy DR. Common irrational beliefs associated with the psychophysiological conditions of low back pain, peptic ulcers and migraine headache: A multivariate study. Journal of Rational-Emotive Therapy 5, 255–265 (1987). https://doi.org/10.1007/BF01073816 [4] Wiech K, Tracey I. The influence of negative emotions on pain: Behavioral effects and neural mechanisms. NeuroImage, Volume 47, Issue 3, Pages 987-994,ISSN 1053-8119 (2009). https://doi.org/10.1016/j.neuroimage.2009.05.059.